Immer wieder begegnet uns in der Debatte um jene neue Stufe der Digitalisierung der Arbeitswelten der Begriff „Künstliche Intelligenz“. Diese sogenannte „Intelligenz“ ist keine Intelligenz, wie wir den Begriff bislang verwendet haben. Intelligenz entsteht durch Erfahrung, durch die Aneignung und das Bewerten von Informationen, durch das Sammeln von Wissen, durch Gefühle, durch Bewusstsein, durch Ethik und Moral, durch Gespräche, durch Lernen und vieles mehr. Intelligenz ist ein ganzheitlicher sozialer und kultureller Begriff, der den ganzen Menschen ergreift. Nicht umsonst gibt es auch die „emotionale Intelligenz“.

Der Begriff Intelligenz ist ähnlich wie das Wort Lernen etwas, das durch die Anwendung aller Sinnesorgane erwächst. Dazu gehört nicht nur das Hören und das Sehen, sondern auch das Tasten, Riechen, Schmecken, Fühlen. Wer sich nur vor dem Bildschirm aufhält, reduziert seine Sinneswahrnehmungen vor allem auf Hören und Sehen. Wer nur Computerarbeit leistet, beginnt in seinen Wahrnehmungen zu verkümmern. Vergleichbares geschieht mit Intelligenz. Wer sie nicht vielseitig kommunikativ fordert, sie nicht mit allen Sinnen praktiziert, erwirbt ein verringertes Format von Intelligenz. Aus dieser Perspektive ist „Künstliche Intelligenz“ keine Intelligenz. „KI“ ist ein mathematisches und mathematisierendes Werkzeug. Es ist brillant gemacht und notwendig. Den IT‘lerinnen und IT’lern gebührt dafür Respekt. Diese neue Stufe der Digitalisierung benötigen wir für Fortschritte im Klimaschutz, für die Steigerung der Material- und Energieeffizienz, in der vorausschauenden Wartung, in der Medizin etc. Aber es hat nichts mit Denken, nichts mit Lernen zu tun. „KI“ ist kein „Ich“ und hat kein „Ich“.

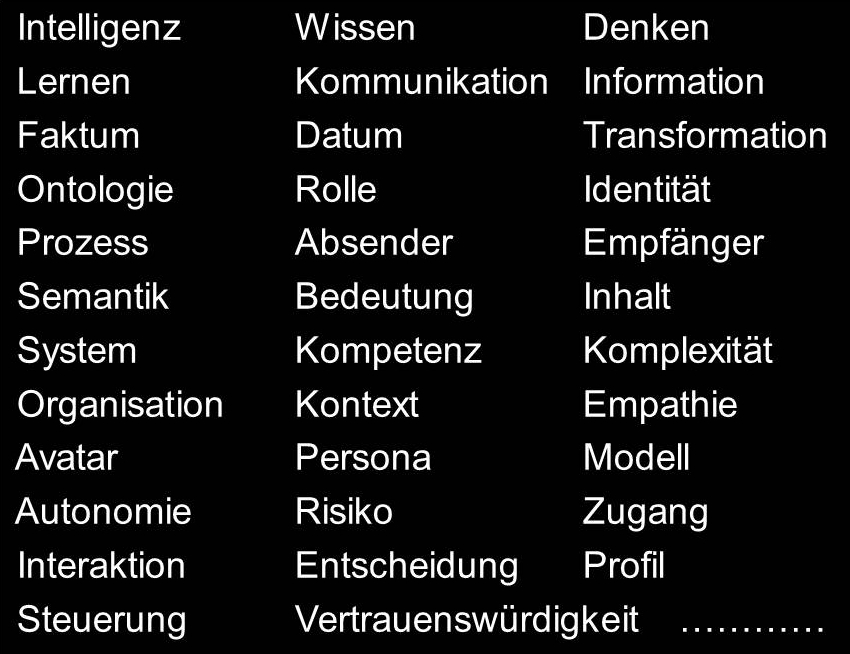

Um die sogenannte „KI“ als mathematisches Werkzeug klug nutzen zu können, bedarf es eines guten fachlichen Dialoges zwischen Technik und Sozialem, zwischen Technikwissenschaft sowie Informatik auf der einen Seite und Sozial- und Gesellschaftswissenschaften auf der anderen Seite. Dieser Dialog muss fachübergreifend also interdisziplinär ablaufen. Doch hier beginnen die Schwierigkeiten. Viele technikbegeisterte Männer betrachten die Auseinandersetzung mit den nichttechnischen Erfahrungswelten als unnötig und überflüssig. Sie halten ihr „KI“-Wissen für höherwertig und für allein richtunggebend. Dabei begehen sie einen erheblichen Denkfehler: Eine übergroße Zahl der in der sogenannten „KI“-Debatte verwendeten Schlüsselbegriffe sind den Sozial- bzw. Gesellschaftswissenschaften entnommen. Dies zeigt eine kleine Auswahl:  Teile der Informatik haben sich diese Begriffe angeeignet, haben sie inhaltlich gebrochen und sie danach mit einseitig informationstechnischem Inhalt aufgefüllt. Das wäre dann legitim, wenn dies aus einem lebendigen Dialog mit den Gesellschaftswissenschaften geschähe. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Teile der Informatik haben sich diese Begriffe angeeignet, haben sie inhaltlich gebrochen und sie danach mit einseitig informationstechnischem Inhalt aufgefüllt. Das wäre dann legitim, wenn dies aus einem lebendigen Dialog mit den Gesellschaftswissenschaften geschähe. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Die „KI“-Seite bezeichnet eine mathematische Datenverarbeitung als „Lernen“. Wer sich lernpädagogisch um junge Menschen in den Berufsschulen bemüht, um diesen einen Einstieg in die digital-gestützten Arbeitswelten zu ermöglichen, wird über eine solche Begriffsverwendung eher entsetzt sein. Zweifellos benötigen wir einen rascheren Einstieg in die neue Stufe der Digitalisierung (algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme). Wir brauchen Qualifizierung und gute Anwendungen. Wer den Wandel aber einseitig technikzentriert vorantreibt und die gesellschaftswissenschaftliche Seite ausgrenzt, will keinen Erfolg für viele sondern nur Dominanz für wenige.

Wir brauchen mutige Frauen und Männer aus der Informatik, die zum fachlichen interdisziplinären Dialog mit den Gesellschaftswissenschaften bereit sind. Wir benötigen mutige Frauen und Männer aus den Gesellschaftswissenschaften, die zum fachlichen interdisziplinären Dialog mit der Informatik und der Mathematik bereit sind. Nur so wird die erhoffte „vertrauensvolle KI“ eine wirkliche Chance bekommen. Eine soziale und human gestaltete „KI“-Arbeitswelt wird nur gelingen, wenn die soziale nichttechnische Forschung auf gleicher Augenhöhe einbezogen ist.